大きいとはいえない知財部の存在感

▼筆者の個人的な経験を述べます。東証一部上場製薬メーカーの知財部に所属していた時、数年に一度全社的に同年代の社員を集めて研修が行われました。「知的財産部所属で特許関係の業務をしています。」と自己紹介すると、毎回決まって「特許?ああ、いつだったか聞いたことはありますが、そういう業務をしている方が本当にいるんですね。」という反応をされました。知財部の活動場所は本社又は研究所にほぼ限られ、仕事上接点のある部署が多いとは言えないので、そう言われるのはやむを得ないと当時から思っていました。▼また、社歴を重ねて役員が出席する会議の運営に携わるようになると、知財関連のアジェンダはお金が絡む意思決定に関する内容がほとんどであることが分かりました。各アジェンダは3分程度に設定されており、時間的に説明して承認を受けるだけで一杯一杯。そのような運営がずっと続いてきたことを知りました。商標に関しては未だしも、特許に関してはミクロ分析(個々の特許)とマクロ分析(パテントマップ)いずれも情報が込み入っているので説明に少なくとも5~10分は必要。よって、その会議の場で知財部のアピール情報をうまく伝えることは実際のところできないと思われていましたし、私自身もそういうものだという固定観念にとらわれていました。

一人ひとりの専門性は高いが、昇進には縁遠い部署

▼社歴を重ねると、同期の中には出世レースで抜け出す者が出てきました。一方、知財部内を見回すと弁理士等の資格をとっても出世には繋がらないのが実情。▼特許の権利化業務は、会社に具体的なプラスのポイントをもたらすものの、一つ一つの価値の重みはわかりにくく、かつ、成功率は高めなので取得できて当たり前と思われてしまう。よって、担当者の心理としては評価される期待感よりもプレッシャーの方にバランスが傾いている。特許取得が難しい事案で取得に成功しても、難しさはなかなか伝えにくいし、そもそも発明自体を知財部担当者がしたわけではないので、自分の手柄にならないのは実際のところやむを得ません。▼これに対して、例えば商品開発部は、携わった新商品がヒットする確率は特許取得の成功率より低いけれど、ヒットして当たり前とまでは思われておらず、成功したときは高く評価される。▼「隣の芝生は青く見える」という心理がはたらいていることは否定できませんが、バスケットボールのフリースローの1点とサッカーの1点は意味合いが全く違うように、立場が違えば成功したときの評価とプレッシャーのバランスも全然違います。▼特許調査の業務はさらに報われにくく、特にクリアランス調査ではミスが絶対許されないためプレッシャーばかり大きくて、評価されるときはほとんどありません。当時を振り返ると、調査が終了した時のプレッシャーからの解放を、報酬と錯覚していたような気がします。また、パテントマップ作成に代表されるマクロ分析を行っても、それが会社に具体的なプラスのポイントをもたらすと知財部以外から認めてもらえたケースは稀でしたし、上層部の目に留まったことは、実際にはありませんでした。前述のように会議等で伝えられない事情もあるので、原因はパテントマップの作り方が下手だったから、という一点で片付けるのは酷な話と思われます。

手詰まりの状況ではありませんか?

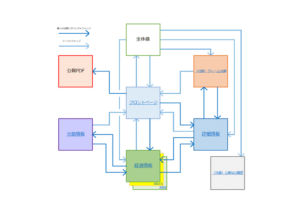

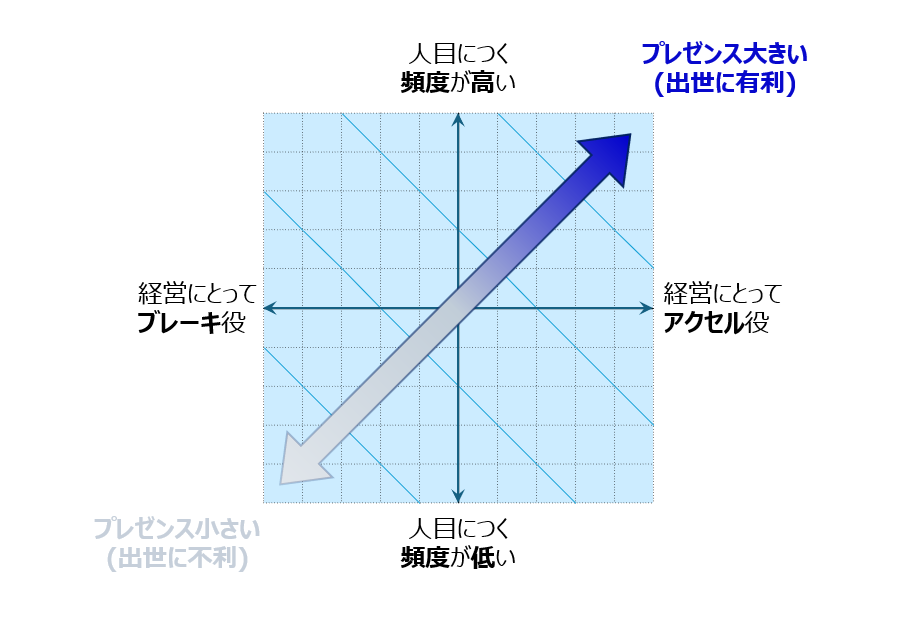

▼仮にあなたがそれに近い状況であるとして、打開するための策をもっていらっしゃいますか?もし、次の打ち手の具体案を持っておられなければ、当社のご提案に一度耳を傾けて頂くようお勧めします。▼筆者が役員が出席する会議や会社組織の仕組みを継続的に観察しているうちに、左図のようなこのような構造が次第に見えてきました。これは、筆者なりに出世の難易度を2つの要素に分解したものです。これをベースに思考すると、一般論としてⅰ)経営にとってアクセル役のアクションをするとともに、ⅱ)人目につく頻度を高めれば、部署や個人にとって望ましい方向(プレゼンス増大)に前進します。ⅰ)については、遂行するべき本来業務の内容を大幅に変えることはできないので、急に改善させられるとは考えにくいです。部署としての役割や事業における知財の構造的位置づけからして、知財部が(暴走しないよう制御するための)ブレーキ役の部分を免れることはできませんし、権利化の成功によるアクセル役の側面も他部署と比較したとき相対的に目立つほどではありません。訴訟対応は、結果的に勝てばまだよいですが、負ければダメージが甚大。和解も大きな利益が得られるケースはそうそうあるものではないので、できるだけ避けたい(未然にリスクの芽を摘みたい、余程のことがなければ権利行使もしたくない)ところです。よって、一旦脇に置くこととします。

解決の糸口は、ここにあります

一方、ⅱ)については、解決の糸口があります。「人目につく」の裏返しとして、まず相手に「聞く耳を持ってもらう」「能動的に向き合ってもらう」というステップが、実は重要です。定期的な会議でプレゼンする場があったとしても、聞き手が聞く耳を持たず、能動的に向き合っていなかったら、人目についたとカウントされないに等しいといえます。また、上層部の方がお金に関係する決裁の必要性のみを感じて出席されているのであれば、判断をするのはその方自身で、知財部は単に判断材料を用意するサポート業務をする役目と認識され、それまでです。そのサポート業務の優先度が第一であるとしても、そこで終わってしまってはアクセル役として人目についたことにはなりません。基本のサポート業務のほかに、聞き手に聞く耳を持って能動的に向き合ってもらう時間を1分でも作ることが重要になります。▼当面はそのような時間をコンスタントに作り、アクセルともブレーキともいえない平常の情報に毎回聞く耳を持ってもらう関係を構築する。次のステップとして、普段は平常の情報が続く中、折に触れてアクセル寄りの情報を織り交ぜ、効果的にアピールすることで、「人目につく」頻度を高める方向に状況が変化して行きます。▼では、上層部や事業部門の方に、聞く耳を持って能動的に向き合ってもらうにはどうすればよいか? そのための策は、次の記事でお示しいたします。