目次

- 生成AIの進化により特許調査業務の効率化も現実に

- 生成AIを実装した特許調査業務の近況と近未来

- 生成AIを実装したら・・・新たなお悩み「浮いた時間とマンパワーを何に振り向けるか」

- <結論> デジタルキロンの「特許戦略チャートⓇ」がおすすめです。

生成AIの進化により特許調査業務の効率化も現実に

特許業務の遂行にあたっては、状況の正確な把握が第一に重要です。

状況把握、つまり特許調査には、基本的に多大な労力が必要です。しかし、2025年に入ってからの生成AIと周辺ツールの進化により、スピードのみならず質の面からも生成AIに任せられるタスクが拡大してきました。

生成AIを実装した特許調査業務の近況と近未来

着手しやすいところでは、先行技術調査が挙げられます。既に実践されている会社様も多いのではないでしょうか。

そして、クリアランス調査(侵害予防調査、FTO調査と同義)も、株式会社島津製作所様を筆頭として、実用レベルに達している企業が現れています。

そうすると、医師の診断結果と治療方針の対応関係と同様、適切で質が高い状況把握がなされれば、適切なアクションの内容も自ずと決まるケースが大半と考えられ、アクションの提案まで生成AIに一定程度任せることができるようになるでしょう。

生成AIを実装したら・・・新たなお悩み「浮いた時間とマンパワーを何に振り向けるか」

ところで、生成AIに任せられる特許業務が増えて業務効率化が実現できれば、直ちにコストカットのメリットが生じるでしょうか。

外注で行っていた業務が減り、外注費をカットできた場合は、会社の利益に直結しますから、申し分ありません。

一方、内製で行っていた業務が減った場合は、人員削減ができない以上、直接的に会社の利益を押し上げるわけではありません。そうすると、浮いた時間とマンパワーを何に振り向けるか、について思案のしどころです。

従来やっていなかった新しいことで、且つ“効果”に繋がることを選択しなければ、折角生成AIを導入した意味がありません。

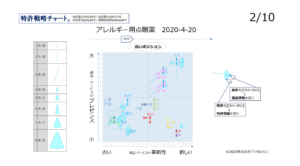

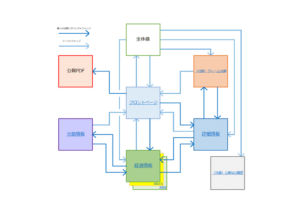

ここで、従来やっていなかった新しいこととして提案させていただきたいのが、「特許と商品等の関係の“セミミクロ分析”」即ち、複数の特許と複数の商品等を包括的にとらえ、俯瞰した分析に基づく特許戦略です。特許戦略にあたり、従来行ってきた特許分析といえば、特許と商品等の基本的に1対1の関係に関するミクロ分析(属否判定)及び基本的に100件を超える特許に関するマクロ分析(パテントマップ作成)が挙げられます。その中間的な視点であるセミミクロ分析からは、新しい知見を得ることができます。ポイントは、事業の実体である商品・サービスと特許の関係を示すことにより、特許が事業に貢献している様子を可視化できるところです。

そして、同時に、大事なのは“効果”の設定です。理想は会社の売上高や利益を短期間で明確に押し上げて見せられたらよいのですが、現実として知財部の立場でそれができる機会は稀ですし、外部要因がからむため、なかなか思い通りのタイミングでそうはいきません。

そこで、ひとまず「上層部や事業部門が能動的に特許に向き合う意識の醸成」を“効果”と設定されてはいかがでしょう。それは、知財部のプレゼンスの増大に寄与しますし、研究開発部門など従来から特許リテラシーが高かった部門にも好影響が及びます。結果として、会社組織の規模でポジティブなスパイラルが生まれます。上記“効果”が表れるのに要する期間は意外に短く、半年から1年程度と見込まれ、波及効果はそれから程なく現れるはずです。

<結論> デジタルキロンの「特許戦略チャートⓇ」がおすすめです。

「特許戦略チャートⓇ」は、これまで行われていなかった「特許と商品等の関係の“セミミクロ分析”」により、「上層部や事業部門が能動的に特許に向き合う意識の醸成」を促進し、知財部のプレゼンスの増大にも寄与するとともに、研究開発部門など従来から特許リテラシーが高かった部門にも好影響を及ぼします。結果として、会社組織の規模でポジティブなスパイラルが生まれます。

生成AIがもたらすメリットを特許戦略チャートⓇで具現化するイメージを共有していただけたでしょうか。

是非、商品・サービス紹介にて、詳細をご確認ください。