知財部が社内でプレゼンスを高めるにはどうすればいい?(引用)

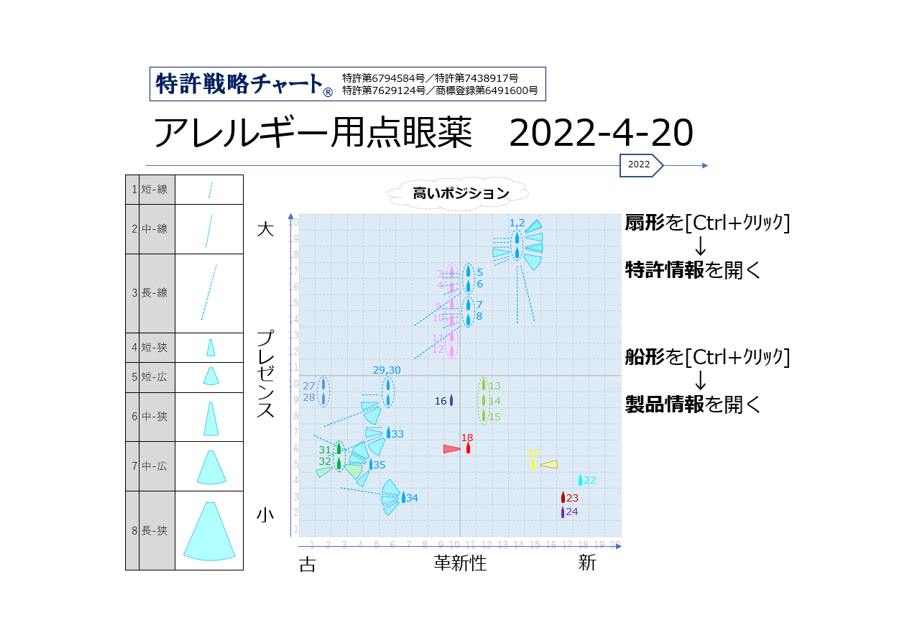

▼「どこかで見たフレーズだな。」そう思われた方が少なからずいらっしゃることと思います。本記事の表題は、『知財部という仕事』友利 昴[著] (発行:一般社団法人発明推進協会)の「終章に代えて」から引用させていただきました。知財部に所属していて日々感じる業務上の悩みとそれに対する策を見事に言語化して処方箋として授けてくださる名著ですね。上記の見出しは、表題の前提とされた問いかけです。これはメーカー系企業の知財部にとって普遍的なテーマであり、それに対してズバッとひと言、本質的な回答に、筆者は思わず大きく2回頷かずにはいられませんでした。▼以下、筆者が考える解決策について述べたいと思います。友利氏と筆者の考える解決策の方向性はかなり重なるものがありますが、本書の初版発行日が2020年6月30日。一方、特許戦略チャートⓇに関する特許の基礎出願の出願日が2018年12月28日、PCT出願(優先権主張出願)の出願日が2019年12月26日、国際公開公報の発行日が2020年7月2日なので、奇しくも同時期にそれぞれ独立して同じようなことを思考していたという背景があることを申し添えさせていただきます。▼特許第6794584号「特許戦略チャートの図示を支援する電子的システム及びコンピュータープログラム」/特許第7438917号「特許戦略チャートの部品」/特許第7629124号「管理システム」/商標登録番号第6491600号「特許戦略チャート」(標準文字)

必要なのは、上手なアピール

▼友利氏のお言葉をお借りすると、『「(知財部が)何をやっているかよく分からない」と思われている状況を解消すること、すなわち「知財部は会社のために何をやっているか」を上手にアピールすることによって、単なるコストセンターではなく、事業に貢献するプロフィットセンターであることを知らしめる努力』が必要とのこと。これに筆者は全くの同感です。さらには、努力まででは十分とは言えず、『「知財の力」を可視化して、社内に知らしめる必要がある』。正にその通りと考えます。

どのように努力するか?

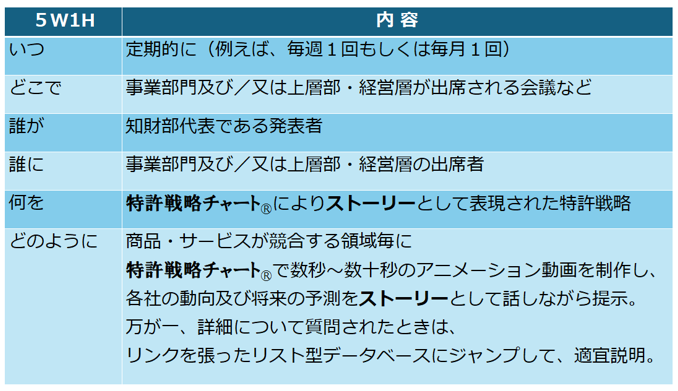

▼ここで、若干前後しますが、マインドセットの意味で先に「どのように」についてまとめて触れておきます。有名予備校講師で今や著名タレントになられた林修先生の言葉を借りると、『「努力は報われる」という言葉は不十分であり、「適切な場所で、適切な方向に、十分な量なされた努力は報われる」というのが現実に合っている』という視点が重要になってくると思われます。▼では、本命題において、「適切な場所」とは、「適切な方向」とは、「十分な量」とは、どう解釈すればよいでしょうか?▼「適切な場所」とは、事業部門をはじめとする会社の舵取りに関わる他部署、ひいては会社の意思決定の中心を司る上層部・経営層にリーチできる場であり、一般的にはそれらの方々が出席される定期的な会議などが想定されます。▼「適切な方向」とは、それらの方々(聞き手)が多少なりとも能動的に傾聴する姿勢を示すような形式及び内容を指向することが第一であるため、話し手側の知財部の事情や知財業界の常識は脇に置く心構えが大事です。▼「十分な量」とは、逆説的に言えば「望む結果が得られるまで」ということになりますが、現実を踏まえると上記の会議等の準備の優先順位を緊急・期限あり事案の次に位置づけ、毎回手を抜かないという意味で、ベストを尽くす姿勢から定まってくるでしょう。別な表現をすれば、入学試験のようなボーダーラインを超えればOKという考え方はそぐわないプロジェクトなので、「後悔しないようにやりきる」というスタンスに帰結するとも言えます。

それを実践するための稀少な手段 =特許戦略チャートⓇ

▼友利氏曰く、『知財部がヒット商品にどのように関わっているか、いわば「ヒットの陰に知財アリ!」ということをガツガツとアピールし続けることによって、社内や経営層に知財部の存在感が伝わるのです。』▼そこで、上手なアピールを実践するための手段として当社が提案させていただくのが、当社の特許戦略チャートⓇです。特許戦略チャートⓇの比類なき特長は商品と特許の関係性を一目瞭然に表すところにあります。そして、後で詳述しますが、なるべく短いスパンでアップデートし、時系列に沿って表示し、動向の変化をコンテクスト(脈絡)ないしストーリーとして認識してもらうことが大事なポイントです。

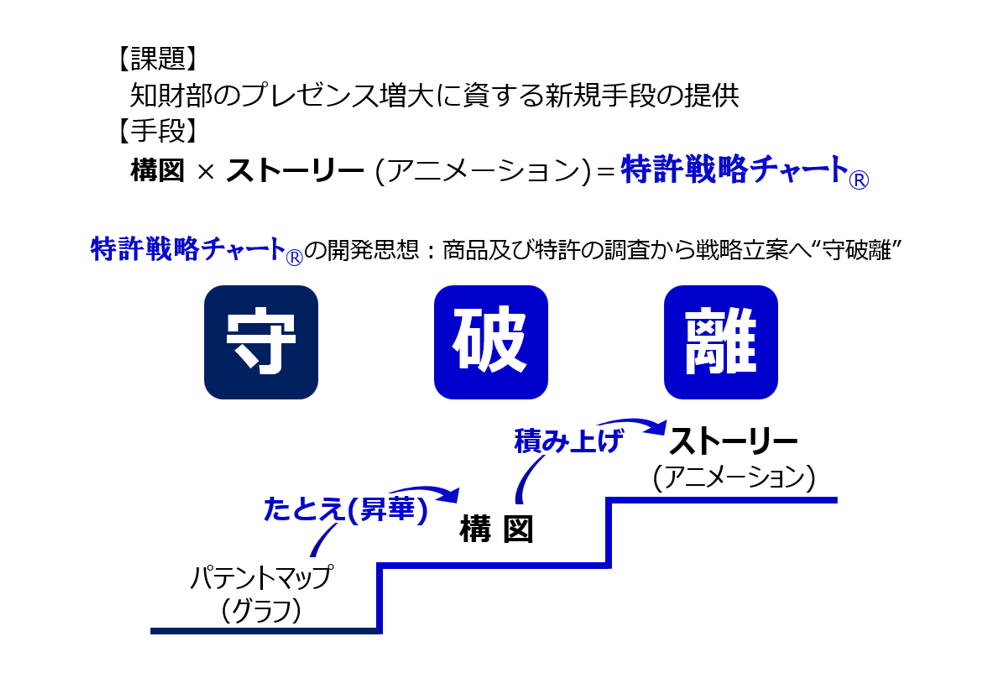

「守破離」の「守」

▼筆者の知る限り、従来、特許戦略を立案するにあたって、定番の資料はパテントマップでした。もちろん、特許の動向を統計又は集計データにより俯瞰してみることは極めて重要です。そこから得られた知見を有する人物が特許戦略立案に参画することは、必要不可欠といってもよいでしょう。▼しかしながら、本記事の命題「知財部が社内でプレゼンスを高める」という目的のため、「知財の力」が商品や事業にいかに関わっているかを図々しく可視化するにあたって、パテントマップそれ自体が必要かと言えば、筆者はそうとは限らない気がしています。▼筆者の経験上、特許分類(FI、Fターム、IPC、CPCなど)は従来のパテントマップの作成に欠かせない常套手段ですが、これらは非常に高度な専門用語にあたり、知財の専門家以外の方にとってはほとんど見た経験がない未知のものと認識されます。そして、グラフの軸の設定も知財以外の分野には見られないものなので、認知処理した経験のない代物です。よって、これを見た時点で知財部以外の聞き手から拒絶反応を示され、プレゼンテーションの場ではどう頑張っても聞く耳をもち、向き合ってはもらえません。▼そこで、伝えたい・受け止めてもらいたい内容は、多くのグラフから得られる知見を集約した1文若しくは2文程度に落とし込んだものにしなければなりません。そうすると、根拠となるグラフ群をいちいち見せる必要はなく、混乱を避けるためにはむしろ見せない方がよいかもしれません。パテントマップは見る人が見れば価値ある情報ではありますが、共有するのは知財の人間のみに止める扱いとした方がよい、と筆者は考えるようになりました。それでは、一般人に伝えるために他の手段は考えられないか、というのが筆者の長年の命題でした。

「守破離」の「破」

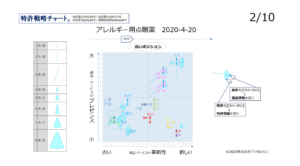

▼5年ほど思考を続けた結果、これが最適であろうと導き出した筆者なりの答えが、比喩(たとえ)を取り入れた「構図」形式です。▼パテントマップという従来の手法を「守破離」の「守」とすると、特許戦略チャートⓇは「破」に相当します。特許戦略チャートⓇは経営に資する知財情報の提示という広義のIPランドスケープの範疇ではありますが、知財分野でほとんど一般化していなかった「構図」の類型に属します。▼国語辞典で「構図」をひくと「物事全体の姿・形」と説明され、用例として「事件の構図」という表現が挙げられています。つまり、人間の頭の中にある物事全体をとらえた姿・形のイメージを描き出したものです。刑事ドラマで見かける容疑者や証拠、時系列や地図などをホワイトボードに描いている“あれ”の類いです。記憶に新しいところでは、特殊詐欺の組織や役割、手口などを図解した構図が報道で使われていた例が思い浮かびます。そう考えると、一般の世の中には、個別具体的な構造、状況を表す構図が至る所に存在しますね。▼つまり、特許戦略チャートⓇの目的は、特定の商品領域・技術分野の事情通(人間)が、直近1週間ないし1か月程度の鮮度の高い情報を収集、解釈し、比喩的変換を加えて、プレゼンの場において一般の方にもリアルタイムで飲み込める形まで噛み砕き、共有することにあります。▼特許戦略チャートⓇは、基本的な一例として左のように図示されます。この意味するところは、サッカーコート半面のようなフィールドにおいて、各プレーヤー(各商品に相当)が高いポジションの確保をめぐって争う「ポジショニング争い」をしている様子を表現しています。各プレーヤーは、一定の範囲に及ぶ排他手段(特許等)を持つことができます。競合する領域において或る商品が先んじて位置取りし、排他手段を持てば、有利なポジションを確保することになります。特許についてほとんど知識がない方でも、このように短い説明で製品と特許が連携した戦いの構造を容易に理解することができます。

「守破離」の「離」

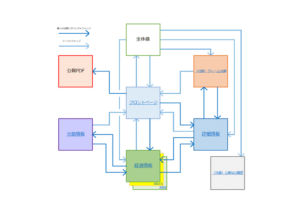

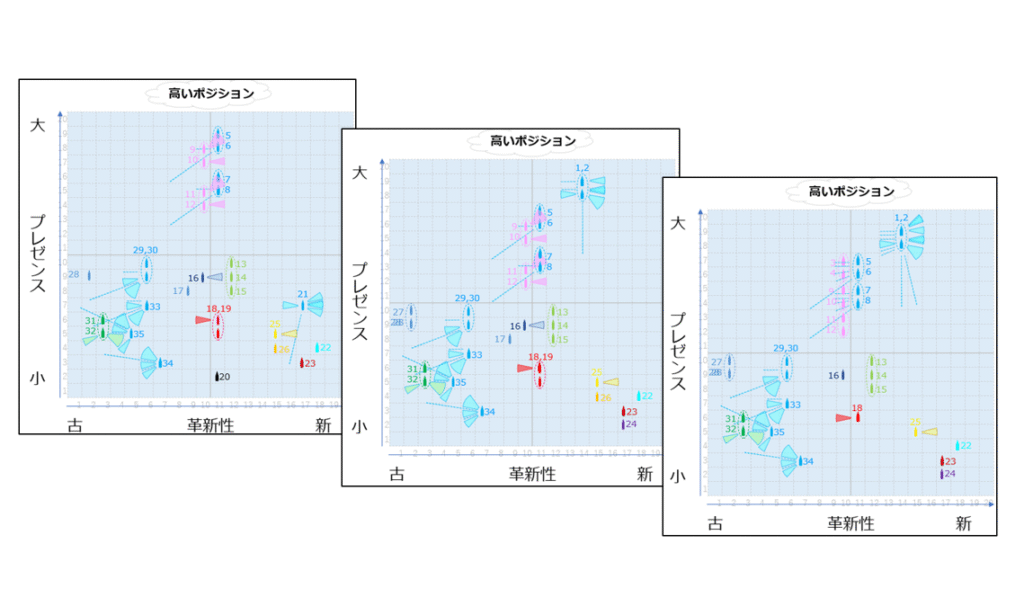

▼特許戦略チャートⓇは、左図のようなイメージでアップデートを重ねて蓄積し、数秒~数十秒のアニメーション動画を制作することを想定したシステムです。これにより、特許についてほとんど知識がない方でも、戦いの構造と変遷を理解することができます。そして、聞き手に馴染みのない特許の話に終始するのではなく、商品をベースとし特許の役割を示すことで、ストーリーは興味深いものになります。▼特許戦略チャートⓇは、目的(社内で知財部のプレゼンスを高める)に合わせて特許戦略を「比喩(たとえ話)× 物語化」する手段を提供するシステムです。認知心理学的に、人間の脳が最も記憶処理し易いのは、ストーリー形式と言われています。受験勉強で関連のない事項を暗記するために物語を作った経験のある方も多いのではないでしょうか。記憶の達人は円周率を暗記し、記憶を呼び起こすのにストーリーを作っているという話もあります。▼単なるシステムという概念にとどまらず、特許戦略チャートⓇが提供するのは、「比喩(たとえ話)× 物語化」の組み合わせ“話法”である点にご注目ください。

ここまでできれば、ひとまずマイルストーン達成

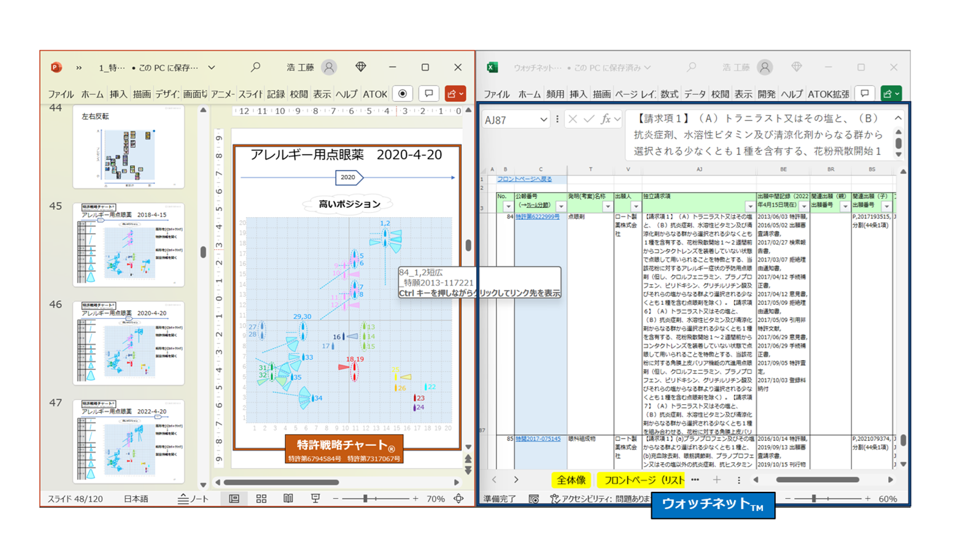

▼なお、特許戦略チャートⓇは、ウォッチネットTMとの連携により、番号の入力は不要、数回のクリックで特許または商品の詳細な情報に素早くアクセスすることができます。つまり、プレゼンテーションの場でこの連携を利用することができるのです。聞き手が興味を持ち、具体的な内容を質問してきたときは、その場で回答することが可能です。▼この機能を使う時が来たら、聞き手に「能動的に向き合い、聞く耳を持ってもらう」という0→1の目的をクリアしたことになるでしょう。引き続き、1→10、10→100とステップアップし、知財部のプレゼンス増大に邁進して行きましょう。

なぜ、特許戦略チャートⓇが上層部と事業部門にとってわかりやすいのか